KOREAN FAMOUS POEMS

벼락치듯 시인의 뇌리에...

ENARO

2009. 7. 18. 15:01

시인을 전율시킨 최고의 詩句는…

‘벼락치듯 나를 전율시킨…

-

시의 한 구절이든, 소설의 문장이든, 책을 보다가 때론 밑줄을 긋는다. 읽는 이의 내밀한 심리적 배경과 연관돼 그 구절이 불현듯 깨어날 때 하는 행위들이다. 밑줄을 그어놓고 잊어버리는 경우도 많고, 세월이 흘러 다시 뒤적이다가 새삼스럽게 밑줄 긋던 때를 떠올리면서 혼자 조용히 미소 짓거나 애잔해지기도 한다. 하물며 세월이 흘러도 지워지지 않는, 그것도 시를 쓰는 시인이 기억하는 다른 시인의 시구라면 사뭇 궁금하다.

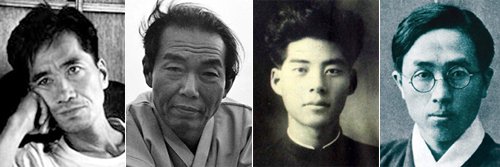

◇김수영 ◇서정주 ◇백석 ◇정지용  시전문 계간지 ‘시인세계’가 시인들이 좋아하는 시구를 조사해 마련했던 기획특집 ‘벼락치듯 나를 전율시킨 최고의 시구’(문학세계사)

시전문 계간지 ‘시인세계’가 시인들이 좋아하는 시구를 조사해 마련했던 기획특집 ‘벼락치듯 나를 전율시킨 최고의 시구’(문학세계사) -

“비가 오고 있다/ 여보/ 움직이는 비애(悲哀)를 알고 있느냐”(김수영, ‘비’)

시인들이 가장 많이 선택한 시인은 김수영이었다. 장석주는 “이 시구가 마음에 화살처럼 꽂혔다”며 “비와 비애의 음가(音價)가 겹쳐지며 한 순간에 눈이 번쩍 뜨인다”고 부기했고, 천양희는 “‘시를 쓰지 않으면 살아 있는 이유를 찾지 못할 때 시를 쓰라(릴케)’는 말 앞에서 오래 마음이 들리던 시절, 움직이는 비애란 말은 ‘내 속엔 언제나 비명이 살고 있다(실비아 플라스)’라는 구절과 함께 내 정신을 내리치는 죽비였다”고 썼다.

“나는 지낸 밤 꿈속의 네 눈썹이 무거워 그걸로 여기 한 채의 절간을 지어두고 가려 하느니”(서정주, ‘기인 여행가’)

김수영 다음으로 많이 거론된 시구의 주인은 미당 서정주였다. 이근배 시인은 이 구절을 거론하며 “첩첩한 미당 시의 산맥 어디를 기웃거려도 마치 신들린 듯이 쏟아내는 낱말 하나 시구 하나에 내가 가진 말들은 삽시간에 꼬리를 감춘다”고 적었다. 이근배 외에도 정진규 문정희 김남조 등 중진 시인들이 미당을 선호했다.

“오오 견디련다/ 차고 올연(兀然)히 슬픔도 꿈도 없이”(정지용, ‘장수산’)

미당 다음으로 많이 등장한 정지용 시인, 그중에서도 이 시구를 선택한 박제천은 군대 시절 어느 날 밤 동초를 서다가 이 시를 떠올렸다고 했다. 탄식처럼 입에서 흘러나온 것인데, 그로부터 40년이 흐른 뒤 다시 이 구절을 떠올리면서 “스무 살 무렵에는 비감하였다면, 늙마의 이제는 정신이 백골처럼 무심하여선가, 그냥 그저 무심한 내 자신에게 일러주는 말이 되었다”고 적었다. 허만하 시인도 정지용의 “도체비꽃이 낮에도 혼자 무서워 파랗게 질린다”(‘백록담’)를 꼽았다.

“가난한 내가/ 아름다운 나타샤를 사랑해서/ 오늘 밤은 푹푹 눈이 나린다”(백석, ‘나와 나타샤와 흰 당나귀’)

백석도 여러 시인이 지목했거니와 그중에서도 안도현은 “사랑하기 때문에 푹푹 눈이 내린다는, 이 말도 안 되는 구절 때문에 나는 백석을 좋아한다”며 “연애의 달인답다. 여기에 넘어가지 않을 여자는 없을 것이다. 내가 너를 사랑해서 이 우주에 눈이 내린다!”고 덧붙였다. 이밖에도 이상 윤동주 김종삼 김소월 한용운 등 주로 작고한 시인의 시가 많이 지목됐지만 생존 시인의 인상적인 시구도 적지 않다.

박형준과 문태준은 이성복의 시중에서 “선량한 아버지와/ 볏짚단 같은 어머니, 티밥같이 웃는 누이와 함께/ 거기서 너는 살았다”(‘모래내·1978년’)와 “관 뚜껑을 미는 힘으로 나는 하늘을 바라본다”(‘아주 흐린날의 기억’)를 각각 꼽았다. 손세실리아 시인이 선택한 정진규의 “여자는 함께 있으면 계집이 되고 헤어지면 어머니가 된다”(‘이별’)도 눈길을 멈추게 한다. 손 시인은 이 구절이 ‘벼락치듯 나를 전율시킨 최고의 시구’인 이유에 대해 이렇게 적었다.

“아직 이보다 슬픈 시구를 본 적이 없다. 한때, 누군가의 ‘계집’이었으나 이제는 헤어져 ‘어머니’로 돌아간 ‘계집’의 비애가 눈에 밟히기 때문이다. 여자의 입장에서 볼 때 시인의 별사(別辭)는 매정하기도 뭉클하기도 하다. …살아오면서 지금껏 ‘계집’일 뻔했던 시절이 나라고 왜 없었겠는가. 이 한 줄 시구로 말미암아 ‘계집’과 ‘어머니’ 중 후자를 택했을 뿐.”